上一講聊到部落格平台的型態,有分成封閉和開放,取決於我們能否修改其程式碼;也討論了動態和靜態網站,主要差異在需不需要維護一個資料庫,或是每次新增文章都得走一遍建置流程。

這一講,我們將聊聊網站的一些「指標」,如此一來才不會太過主觀的做出選擇,能夠多一種維度,更量化的來評估一個網站的好壞。

首先,我們來看看第一種衡量目標:網站效能。要衡量一個網站效能,一般人大概能夠第一個想到的就是載入速度的快慢。但有沒有其他指標能夠衡量呢?

當然有,一個叫做 CWV 這個指標就常被拿來衡量。

Core Web Vitals 可譯為「核心網頁指標」,簡寫為 CWV,是由 Google 在 2021 年前後推出的一組網站效能指標,由下面這三個子指標所組成:

簡單來說,這三個指標是在衡量網站頁面:載入的速度夠不夠快?互動流不流暢?有沒有跑版?

再來是一款開源的網站分析工具,稱作 Lighthouse。

Lighthouse 也是由 Google 所推出的工具,能夠檢查網站在多個指標上的表現,並且打一個綜合分數,藉由這樣的一個分數,就讓我們有量化的標準來判斷這個網站的效能好不好了。

目前新版的 Lighthouse(v10+)會測量的指標共有 5 個,包含前面提到的 CWV 指標 LCP、CLS,以及另外 3 個:

要使用 Lighthouse 跑分的話,可以簡單透過 npm install -g lighthouse 安裝,然後直接針對某個 URL 下指令:lighthouse <url>。

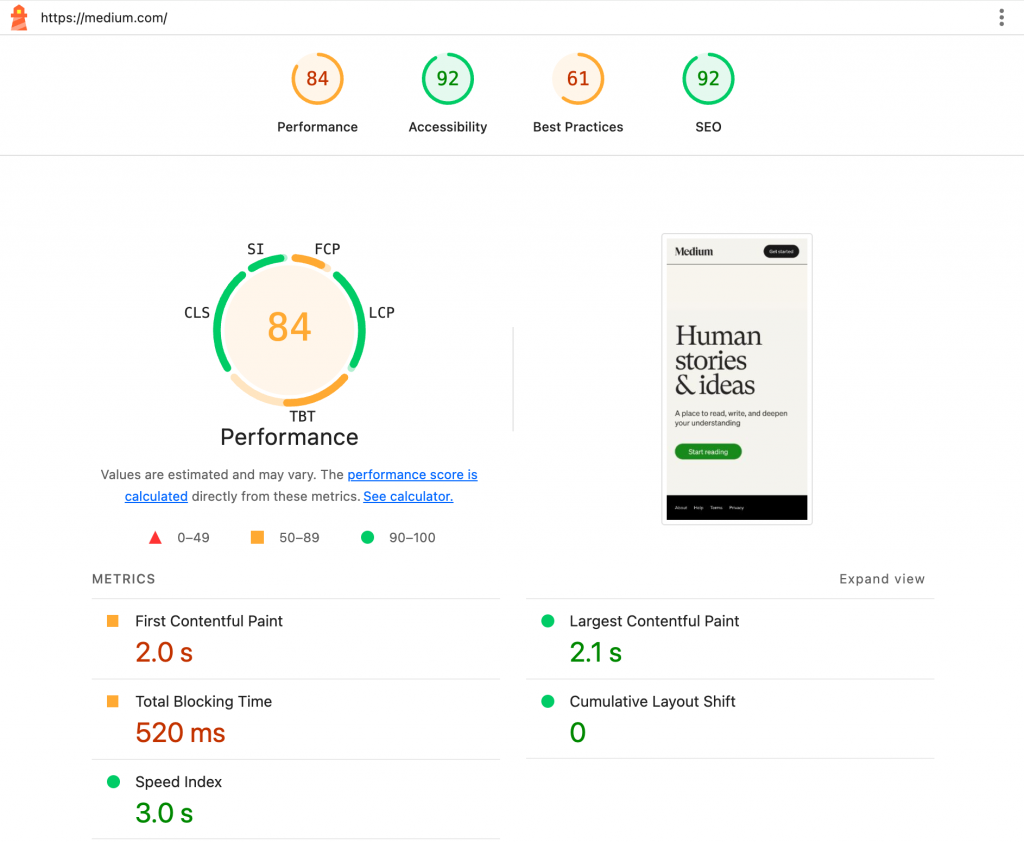

就可以輕鬆的得到一份 Report,列出各項指標以及加權後的分數,例如我們針對 Medium 的首頁來跑分看看:

*使用 lighthouse 跑 medium.com 之範例

最終就可以看到由五個指標產生出的 84 分綜合分數,列在一份由 Lighthouse 產出的 HTML 頁面中。

這五個指標都會有一個 0-100 的分數,透過加權平均(FCP 10%、SI 10%、LCP 25%、TBT 30%、CLS 25%)算出一個 Lighthouse Performance Score。有了量化的分數,便能更客觀的評估一個網站的效能。

最後談到 Time to First Byte,簡寫為 TTFB,指的是瀏覽器發送 Request 之後,收到伺服器 Response 的第一個 Byte 之間的延遲時間。

收到第一個 Byte 之前,雖然還會有建立連線的動作,例如 DNS 的查詢、建立 TCP 連線等等,但這些前置動作通常不包含在 TTFB 的計算當中。

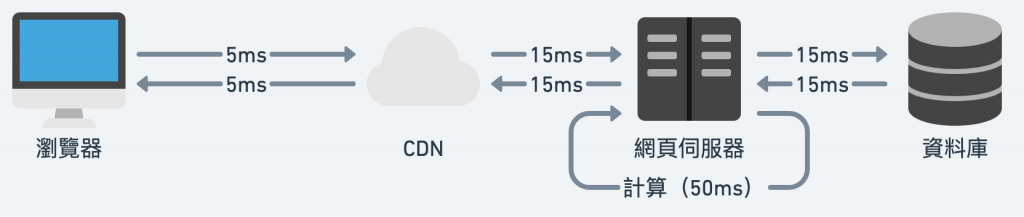

*計算 TTFB 時間加總

我們用一個簡化版的計算 TTFB 例子來說明 TTFB 計算的時間可能包含哪些資訊,假設使用者在台北,網站原點在附近的資料中心內。

本次 Request 的 TTFB 計算結果為 5*2 + 15*2 + 15*2 + 50 = 120 (ms),也就是說當瀏覽器發送 Request 後,拿到第一個封包的時間為 120ms。

實務上,TTFB 的理想數值是小於 200ms,如果超過一些,但是還小於 500ms,也算是可接受的數值。

值得注意的是,TTFB 的數值受蠻多因素影響的,包含地理的距離(會決定 RTT 長短)、CDN 是否命中、伺服器的等待和運算時間等等。

TTFB 並不包含在 Lighthouse、CWV 的核心分數計算內,因為其測量「第一個 Byte 的延遲時間」,主要著重在反映伺服器的處理效能和網路傳輸的延遲。當考慮到用戶看到網頁載入的體驗,才會用到 CWV 這類指標來衡量。

我們這講談了 CWV、Lighthouse 及 TTFB 這些指標和工具,都是在選擇部落格框架和部署選擇時,能用上的衡量標準,幫助做出更好的判斷。